遠近法4 聖会話

アルベルティの「絵画論」での透視図法の理論化は、彼自身全ての絵画にそのまま適用されるとは考えていなかった。その知識を基に主題、描く場所、位置、絵画の大きさ、制作意図などによって、各自が独自の透視図を構成する自由を認めている。

フラ・アンジェリコとフィリッポ・リッピはマザッチョたちによる新しい芸術展開を作品に取り入れていった。その一つが「聖会話」と呼ばれる新しい祭壇画の図像形式。

14世紀の祭壇画は中央に礼拝の対象となる聖母子や聖人の図像を配し、その左右の独立した区画に数人の聖人像を置いていた。

世界美術大全集11 イタリア・ルネサンス1

遠近法1(ブルネレスキ) 2(マザッチョ) 3(アルベルティ)

5(ウッチェロ) 6(ピエロ・デッラ・フランチェスカ) フラ・アンジェリコ「玉座の聖母子と諸聖人」1438〜40年

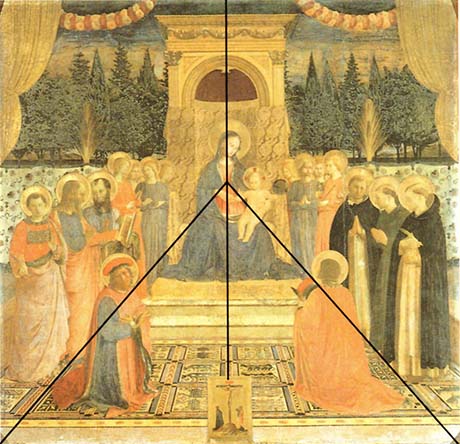

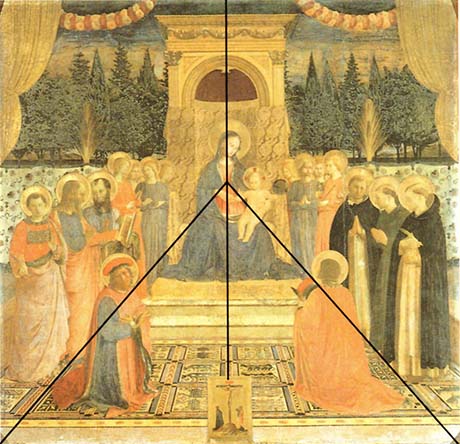

フラ・アンジェリコ「玉座の聖母子と諸聖人」1438〜40年

フラ・アンジェリコとフィリッポ・リッピはマザッチョたちによる新しい芸術展開を作品に取り入れていった。その一つが「聖会話」と呼ばれる新しい祭壇画の図像形式。

14世紀の祭壇画は中央に礼拝の対象となる聖母子や聖人の図像を配し、その左右の独立した区画に数人の聖人像を置いていた。

5(ウッチェロ) 6(ピエロ・デッラ・フランチェスカ)

フラ・アンジェリコ「玉座の聖母子と諸聖人」1438〜40年

フラ・アンジェリコ「玉座の聖母子と諸聖人」1438〜40年

15世紀になると遠近法で統一された空間に聖母子や聖人たちが一堂に会し、まとまった群像として描かれる「聖会話」と呼ばれる形式が現れた。(活動した時代や場所が異なる聖人たちが一緒に描かれている。)

フラ・アンジェリコのサン・マルコ祭壇画「玉座の聖母子と諸聖人」では中央の聖母子を中心に左右に聖人たちが並び、前景左の聖コスマスが祭壇画の中へ視線を導いている。床のタピスリーの模様は聖母子に集まり、聖なる世界への鑑賞者の参入を可能にしている。

ドメニコ・ヴェネツィアーノの「聖母子と諸聖人」にも見られるが、1430・40年代になると遠近法は絵画に表された聖なる主題へ鑑賞者を誘う重要な構図法として広まっていった。

ルネサンス 用語集 ドメニコ・ヴェネツィアーノ「聖母子と諸聖人」1440年代後半

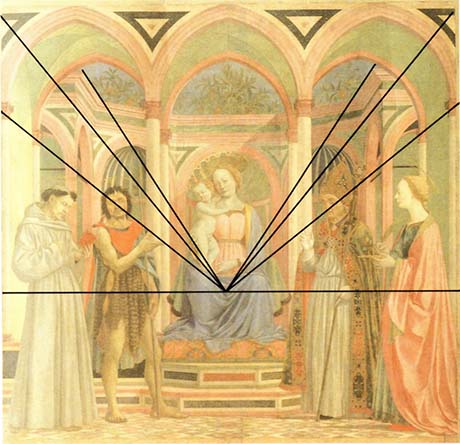

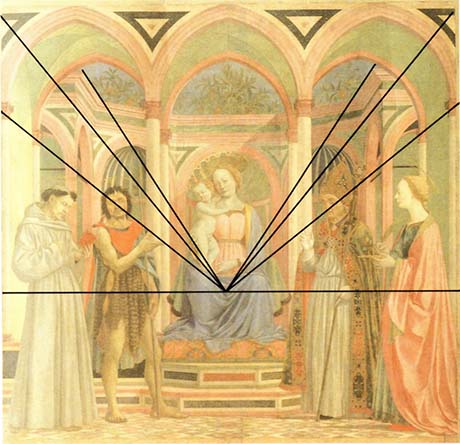

ドメニコ・ヴェネツィアーノ「聖母子と諸聖人」1440年代後半

フラ・アンジェリコのサン・マルコ祭壇画「玉座の聖母子と諸聖人」では中央の聖母子を中心に左右に聖人たちが並び、前景左の聖コスマスが祭壇画の中へ視線を導いている。床のタピスリーの模様は聖母子に集まり、聖なる世界への鑑賞者の参入を可能にしている。

ドメニコ・ヴェネツィアーノの「聖母子と諸聖人」にも見られるが、1430・40年代になると遠近法は絵画に表された聖なる主題へ鑑賞者を誘う重要な構図法として広まっていった。

ルネサンス 用語集

ドメニコ・ヴェネツィアーノ「聖母子と諸聖人」1440年代後半

ドメニコ・ヴェネツィアーノ「聖母子と諸聖人」1440年代後半