遠近法3 アルベルティ

人文主義者で建築家だったアルベルティは1435年「絵画論」を著した。画家が幾何学をマスターすべきと主張して、初歩的な光学の原理を説明した後、実際の遠近法の手順を説明している。

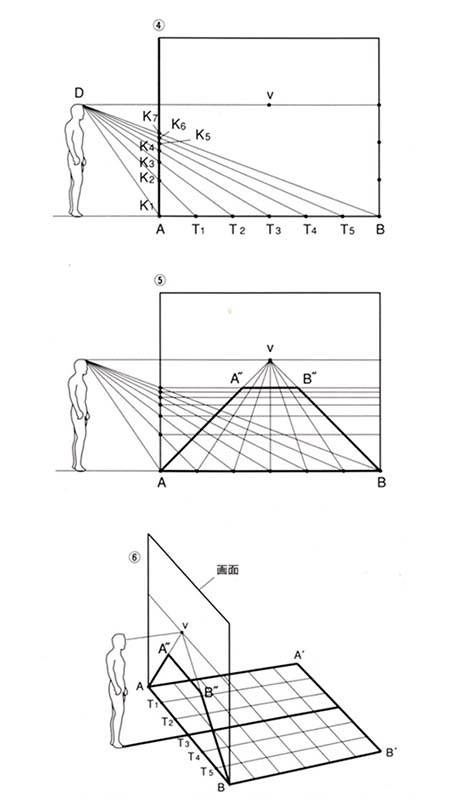

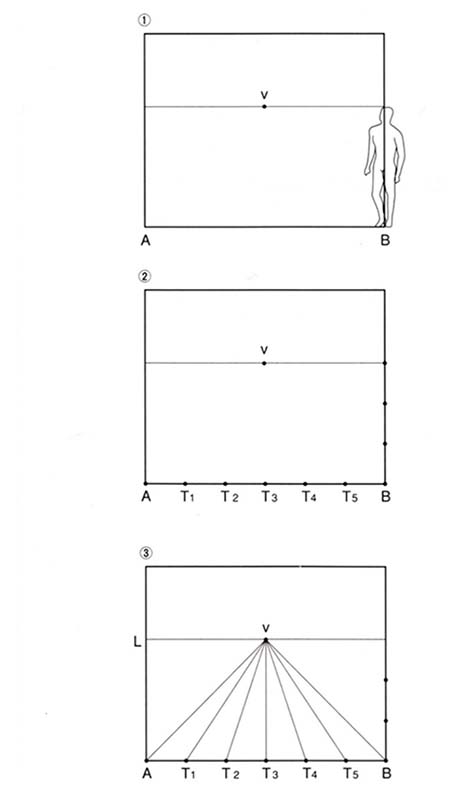

1 画面の中央、描かれる人物の背の高さに消失点(V)を置く。

2 人物の身長3分の1の長さで画面の底辺を分割する。

(この説明が理解できない。ここでは、画面の下端に接して背後に画面と同じ広さの床面を仮定し、それを縦に6等分するということにする)

3 底辺の各分点(T1〜T5)、底辺の両端(A B)と消失点を線で結ぶ。

世界美術大全集11 イタリア・ルネサンス1

遠近法1(ブルネレスキ) 2(マザッチョ) 4(聖会話)

5(ウッチェロ) 6(ピエロ・デッラ・フランチェスカ)

1 画面の中央、描かれる人物の背の高さに消失点(V)を置く。

2 人物の身長3分の1の長さで画面の底辺を分割する。

(この説明が理解できない。ここでは、画面の下端に接して背後に画面と同じ広さの床面を仮定し、それを縦に6等分するということにする)

3 底辺の各分点(T1〜T5)、底辺の両端(A B)と消失点を線で結ぶ。

5(ウッチェロ) 6(ピエロ・デッラ・フランチェスカ)

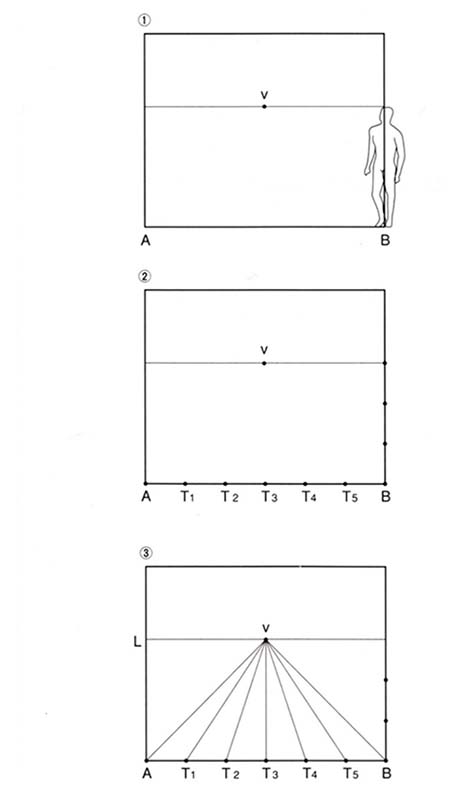

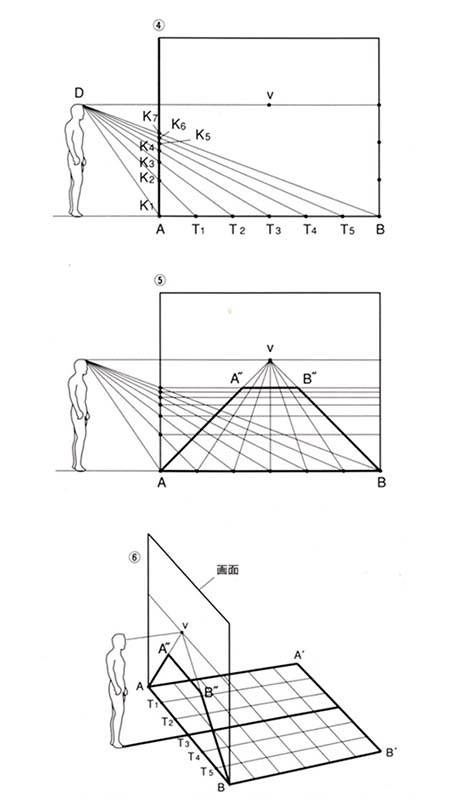

4 画面の左右どちらかの端から画面を横から見るという前提で(ここでは左に、画面の左端から画面とそれを見る人の間を開けて)人物の背の高さにDを置く。Dと底辺の各分点、底辺の両端を線で結ぶ。

5 それぞれの線が画面左端と交わる点(K1〜K7)から底辺と平行な線を引き、3の線と組み合わせる。

6 画面の奥の床面(ABA'B')を遠近法で表した図形(ABA"B")が得られる。

アルベルティの遠近法はかなり面倒で、実際にはあまり使われなかったが、アルベルティは「正当なる構成法」と名付け、これによる空間表現が科学的正確さを持つとした。窓を通して見える現実世界を表現する、新しい絵画の理念を作り上げた。

ルネサンス 用語集

5 それぞれの線が画面左端と交わる点(K1〜K7)から底辺と平行な線を引き、3の線と組み合わせる。

6 画面の奥の床面(ABA'B')を遠近法で表した図形(ABA"B")が得られる。

アルベルティの遠近法はかなり面倒で、実際にはあまり使われなかったが、アルベルティは「正当なる構成法」と名付け、これによる空間表現が科学的正確さを持つとした。窓を通して見える現実世界を表現する、新しい絵画の理念を作り上げた。

ルネサンス 用語集