17 れんがの矢筈積み

1426年初め、2番目の抗張力枠の設置が終わると、ドームの高さは20メートルに達し、内側への角度も30度になった。そこで迫枠を使わない工法を続けるかどうかの協議がおこなわれた。そしてそれまでのブルネレスキの仕事が評価され、迫枠なしで工事を続けることが決定された。

仕様書で二重殻の高さが24ブラッチャを超えると、砂岩にかえてれんがかトゥファを使うことになっていた。トゥファ(多孔質の石灰岩)は輸入しなければならないので、れんがが使われることになった。

1426年2月の文書で、れんがを「矢筈積み」にする、という修正案が採用されている。さまざまな形のれんがを組み合わせ、閉じた水平の環からとび出たれんがが次の水平の環を支えるように組まれていった。また接着剤の役目を果たすモルタル作りにも注意が必要で、モルタルの混合は現場(クーポラ上)で行なわれた。

石工たちは、迫枠がないため広く開いた空間の上で、内側に反った壁で作業をしなければならない。ブルネレスキは目隠しを作ってその恐怖感を取り除き、革製の命綱を与え、ワインも水で薄めた妊婦用のものを飲むように指示をした。生水は細菌を含んでいることもあり、コーヒーや紅茶はまだ知られていなかった。

フィレンツェ大聖堂建設 18 1428年まで

右 頂塔基部の通路に見える矢筈積み 円形窓は空気孔

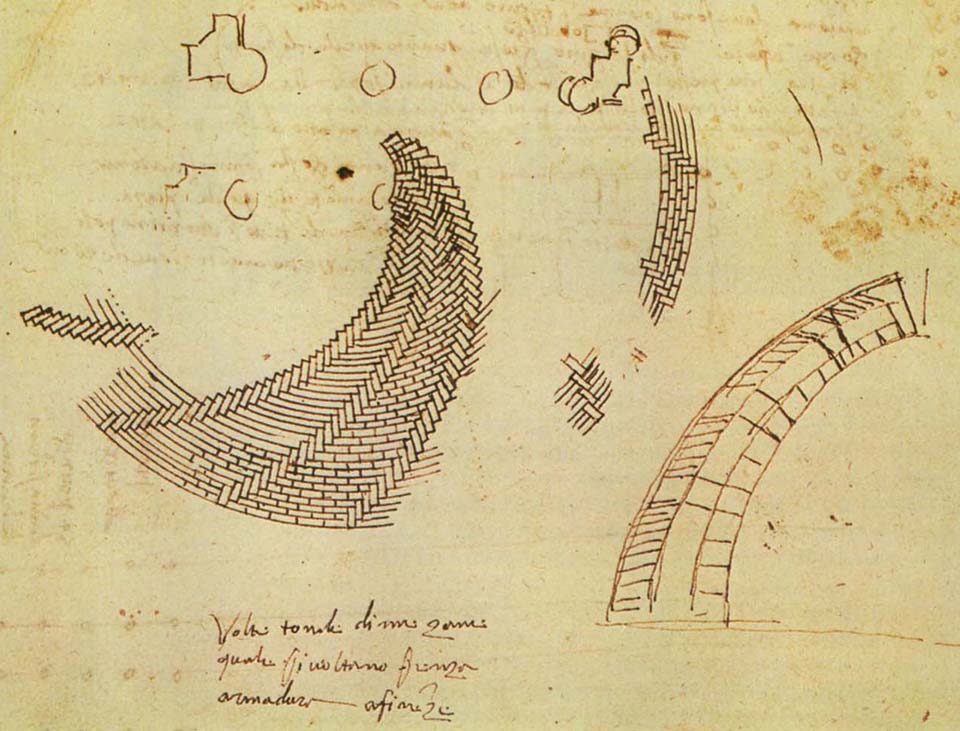

下 アントニオ・ダ・サンガッロ(甥)による素描

「フィレンツェにおいて、

迫枠を用いずに架けられた 円形クーポラ」の築造過程

仕様書で二重殻の高さが24ブラッチャを超えると、砂岩にかえてれんがかトゥファを使うことになっていた。トゥファ(多孔質の石灰岩)は輸入しなければならないので、れんがが使われることになった。

1426年2月の文書で、れんがを「矢筈積み」にする、という修正案が採用されている。さまざまな形のれんがを組み合わせ、閉じた水平の環からとび出たれんがが次の水平の環を支えるように組まれていった。また接着剤の役目を果たすモルタル作りにも注意が必要で、モルタルの混合は現場(クーポラ上)で行なわれた。

石工たちは、迫枠がないため広く開いた空間の上で、内側に反った壁で作業をしなければならない。ブルネレスキは目隠しを作ってその恐怖感を取り除き、革製の命綱を与え、ワインも水で薄めた妊婦用のものを飲むように指示をした。生水は細菌を含んでいることもあり、コーヒーや紅茶はまだ知られていなかった。

フィレンツェ大聖堂建設 18 1428年まで

下 アントニオ・ダ・サンガッロ(甥)による素描

「フィレンツェにおいて、

迫枠を用いずに架けられた 円形クーポラ」の築造過程