2 ドームの設計1366年

1366年、身廊にヴォールト(円天井)が架けられ、袖廊と内陣の設計が新たに行なわれることになった。このとき大聖堂造営の総監督だったジョヴァンニ・ディ・ラーポ・ギーニとヴォールトの架構に慣れていたネリ・ディ・フィオラヴァンディの二人に設計と模型の制作が依頼された。

ラーポ・ギーニは広い開口部を持つ、バットレスに支えられたゴシック様式のドームを設計した。一方、フィオラヴァンディはバットレスを使わず、樽を留める鉄輪のような抗張力環を使う案を提示した。そしてこの環は石組みに埋め込まれ外からは見えないことになっていた。

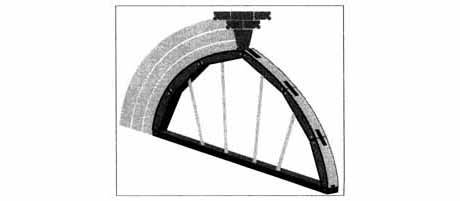

イタリアではフライング・バットレスは好まれず、ゴシック様式に対する反発もあって、ラーポ・ギーニの指摘を受けて一部変更されたフィオラヴァンディの案が採用されることになった。そして高さ5m、幅9mの二重ドームの模型が大聖堂側廊に置かれた。

しかし直径約44メートルのドームを、地上52メートルの高さから立ち上げる具体的な方法は誰にも分らなかった。

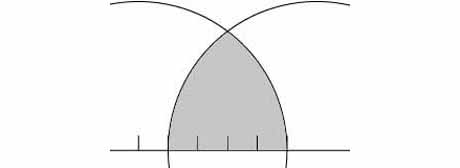

一般的にアーチは迫枠(せりわく)と呼ばれる木製の枠に支えられ、一番上の要石(かなめいし)が置かれて、アーチが安定してから迫枠を外していた。しかし長さ44メートルを超えるしっかりした木材を大量に集めることは不可能だった。 さらにドームは半球ではなく、少し尖った「五分尖頭形」と呼ばれる八角形になっていた。尖頭形はゴシック建築の聖堂のヴォールト(屋根)によく使われたもので、ヴォールトの重さによる横方向への力を軽減させる効果があった。

ラーポ・ギーニは広い開口部を持つ、バットレスに支えられたゴシック様式のドームを設計した。一方、フィオラヴァンディはバットレスを使わず、樽を留める鉄輪のような抗張力環を使う案を提示した。そしてこの環は石組みに埋め込まれ外からは見えないことになっていた。

イタリアではフライング・バットレスは好まれず、ゴシック様式に対する反発もあって、ラーポ・ギーニの指摘を受けて一部変更されたフィオラヴァンディの案が採用されることになった。そして高さ5m、幅9mの二重ドームの模型が大聖堂側廊に置かれた。

しかし直径約44メートルのドームを、地上52メートルの高さから立ち上げる具体的な方法は誰にも分らなかった。

一般的にアーチは迫枠(せりわく)と呼ばれる木製の枠に支えられ、一番上の要石(かなめいし)が置かれて、アーチが安定してから迫枠を外していた。しかし長さ44メートルを超えるしっかりした木材を大量に集めることは不可能だった。 さらにドームは半球ではなく、少し尖った「五分尖頭形」と呼ばれる八角形になっていた。尖頭形はゴシック建築の聖堂のヴォールト(屋根)によく使われたもので、ヴォールトの重さによる横方向への力を軽減させる効果があった。