アントニウスの火

アントニウスの火(火のように激しい病)は、口から体内に入ったライ麦の穂に寄生する一種の茸菌による病気。肢体や顔、胸、生殖器で激しい痛みを伴い、皮膚は赤く、次いで暗青色になって壊疽となる。

この病の患者が聖アントニウスの威力で平癒したという言い伝えがあって、この病と聖アントニウスのつながりが生まれた。エルザス地方(フランス アルザス地方)のイーゼンハイムにあったアントニウス修道院は、11世紀末、この病から息子が平癒したことを感謝したフランスの騎士が、同疾病患者の施療施設として創設した平信徒団を起源とする。13世紀末、教皇ボニファティウス8世によって聖アウグスティヌスの規律に従う律修参事会の信心会として認可され、フランスから全ヨーロッパに施療活動の範囲を広げていった。中世末にアントニウスの火が収まると、梅毒や癲癇などの施療をするようになった。

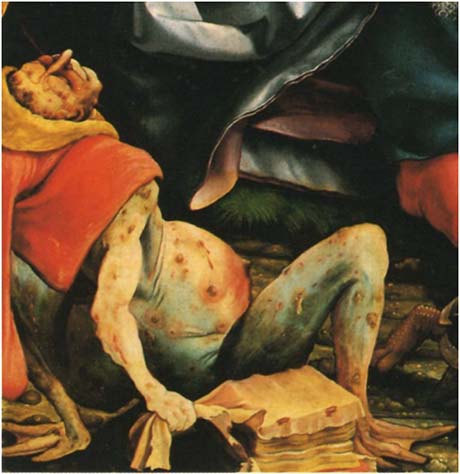

アントニウスの火の患者は、奇跡を期待して中央祭壇の前に連れてこられ、聖人の聖遺骨にワインを注いで得られた霊薬が与えられ、壊疽になった肢体は切除された。右はグリューネヴァルトが怪物として描いたアントニウスの火の患者。

グリューネヴァルト

イーゼンハイム祭壇画 聖アントニウスの誘惑 部分

1512〜15年 板 油彩

フランス コルマール ウンターリンデン美術館

この病の患者が聖アントニウスの威力で平癒したという言い伝えがあって、この病と聖アントニウスのつながりが生まれた。エルザス地方(フランス アルザス地方)のイーゼンハイムにあったアントニウス修道院は、11世紀末、この病から息子が平癒したことを感謝したフランスの騎士が、同疾病患者の施療施設として創設した平信徒団を起源とする。13世紀末、教皇ボニファティウス8世によって聖アウグスティヌスの規律に従う律修参事会の信心会として認可され、フランスから全ヨーロッパに施療活動の範囲を広げていった。中世末にアントニウスの火が収まると、梅毒や癲癇などの施療をするようになった。

アントニウスの火の患者は、奇跡を期待して中央祭壇の前に連れてこられ、聖人の聖遺骨にワインを注いで得られた霊薬が与えられ、壊疽になった肢体は切除された。右はグリューネヴァルトが怪物として描いたアントニウスの火の患者。

イーゼンハイム祭壇画 聖アントニウスの誘惑 部分

1512〜15年 板 油彩

フランス コルマール ウンターリンデン美術館