写本

写本制作の中心は13世紀半ばから14世紀初めにかけて修道院から都市の世俗の工房へ移っていった。大学ができ、多くの写本が制作されるようになった。

ダンテの「神曲」でも伝えられるパリがその中心地で、シテ島の南、現在のサン・セヴラン聖堂近くに写本制作に関係する工房が集まっていた。

この時期、王侯・貴族をはじめとする俗人の識字率が高まり、豪華写本の注文主・保護者として高位聖職者に代わり王侯貴族・王妃・貴婦人が現れる。14世紀半ば以降になると、国王が積極的に美術保護に関与し「部屋付き侍従」「王の画家」と呼ばれる国王お抱えの画家も現れる。

13〜14世紀の写本は個人使用が広まったためか小型のものが多い。豪華写本では宗教的写本が主で、13世紀は詩篇集、14世紀には時禱書といった祈禱用写本がつくられた。なかには文字を学んだと伝えられるものもある。教訓化聖書、黙示録、聖人伝などもつくられた。

動物誌などの擬科学書、「薔薇物語」などの俗語文学、年代記、歴史書や哲学書にも挿絵が描かれ、図像の種類・数も増えてくる。

世界美術大全集10 ゴシック2 ルネサンス 用語集

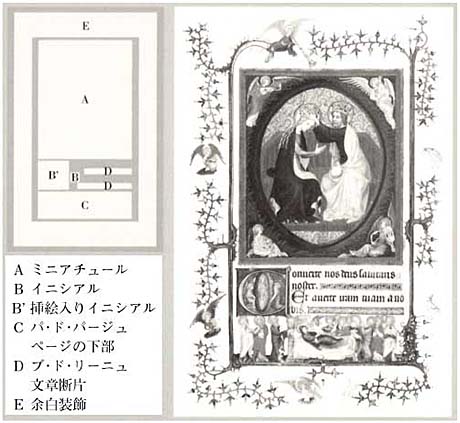

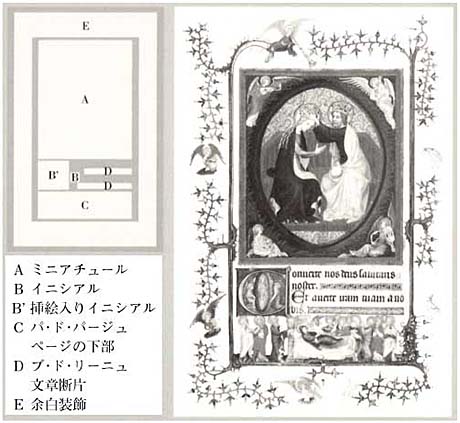

右図 写本装飾基本用語 中世パリの装飾写本 工作舎より

Cのページの下部、Dの文章断片はおそらくこんな意味という程度で加えたもの。

この時期、王侯・貴族をはじめとする俗人の識字率が高まり、豪華写本の注文主・保護者として高位聖職者に代わり王侯貴族・王妃・貴婦人が現れる。14世紀半ば以降になると、国王が積極的に美術保護に関与し「部屋付き侍従」「王の画家」と呼ばれる国王お抱えの画家も現れる。

13〜14世紀の写本は個人使用が広まったためか小型のものが多い。豪華写本では宗教的写本が主で、13世紀は詩篇集、14世紀には時禱書といった祈禱用写本がつくられた。なかには文字を学んだと伝えられるものもある。教訓化聖書、黙示録、聖人伝などもつくられた。

動物誌などの擬科学書、「薔薇物語」などの俗語文学、年代記、歴史書や哲学書にも挿絵が描かれ、図像の種類・数も増えてくる。

世界美術大全集10 ゴシック2 ルネサンス 用語集

Cのページの下部、Dの文章断片はおそらくこんな意味という程度で加えたもの。

豪華写本制作の過程は技法書などの古文献や現存作品の分析からある程度想像できる。分業で行われ、ページのメインの画像ミニアチュールを描く画家、装飾文字(イニシャル)や下縁(パ・ド・パージュ)など二次的装飾を担当する装飾画家、巻頭ページなどを優れた別の画家に依頼することもあった。大半の作品で画家の名前はわからない。

羊や犢(こうし)の皮からつくられるパーチメントという紙葉に割り付けをし、テキストを書き込んでから挿絵が描かれる。下絵を描くときに工房に伝わるモデルブックが参考にされることもあった。「ドゥース黙示録」など未完の作品から制作過程がわかる。下絵、金箔貼り、下塗り、着色、線の書き起こしの順で仕上げられている。絵具は中世から伝わる技法書に記されている。天然の鉱物や有機物もしくはそれらを化学処理した顔料をそのままあるいは混ぜて、卵、アラビアゴム、膠などの溶剤で溶いて使っていた。金、銀、青(ラピスラズリ)は高価だったためその使用が契約書や支払書に書かれていることもある。

羊や犢(こうし)の皮からつくられるパーチメントという紙葉に割り付けをし、テキストを書き込んでから挿絵が描かれる。下絵を描くときに工房に伝わるモデルブックが参考にされることもあった。「ドゥース黙示録」など未完の作品から制作過程がわかる。下絵、金箔貼り、下塗り、着色、線の書き起こしの順で仕上げられている。絵具は中世から伝わる技法書に記されている。天然の鉱物や有機物もしくはそれらを化学処理した顔料をそのままあるいは混ぜて、卵、アラビアゴム、膠などの溶剤で溶いて使っていた。金、銀、青(ラピスラズリ)は高価だったためその使用が契約書や支払書に書かれていることもある。